軒樋とは、雨どいの一部で、屋根の軒先に取り付けてある横向きの筒状のものです。

屋根からの雨水を集め、地面に排水しています。

皆様、「軒樋」がどんな役割をしているかご存じでしょうか?

今回は、以下について解説します。

- 軒樋は、軒樋は、外壁などの劣化や雨水が直接下へ落ちて騒音になることを防ぐ役割

- 軒樋金具/外曲がり/内曲がり/軒継ぎ手/止まりの5つの部材がある

- 形状は、主に丸型と角型

- 素材は、塩化ビニールが1番使用されている

- 軒樋の勾配は、10mあたり30〜50mm程度が適切

- 適切な勾配にすることで、雨どい本来の機能を発揮し、建物の劣化を防いでいる

軒樋とは?軒樋の重要性

冒頭で述べた通り、軒樋は、屋根の軒先に取り付けてある横向きの筒状のものです。

軒樋の役割は、雨水を集めて地面に排水するだけではありません。

軒樋がないと外壁にできたキズなどから建物内に雨水が入り込んでしまい、雨漏りに繋がる恐れや、水が長時間滞留してシロアリ被害に繋がる恐れがあります。

軒樋含め雨どいは、そのような外壁などの劣化を防いでくれています。

また、軒樋がなければ屋根から雨水が直接下へ落ちてしまいます。

例えば、雨水が落ちた先にトタンの下屋根や庇(ひさし)がある場合、そこに雨水がポタポタ落ちると、近隣まで届くくらいに雨音が響いたり、雨水が跳ね返って隣の敷地に入ったりとトラブルの原因にもなります。

この2つが起こらないよう軒樋は設置されています。

軒樋も含めた、雨どいの基本知識についての記事もありますので、よろしければご覧ください↓

また、雨の跳ね返りやポタポタ音が気になる人は、音の対策もチェックしておくと安心です。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

軒樋の基本情報

ここでは、軒樋の構造、形状、素材の3つについて紹介していきます。

軒樋の構造

まず、軒樋の構造です。

軒樋は、屋根の形状によって使う部材や設置の方法が違います。

今回は、多くの部材を使う寄棟(よせむね)屋根の場合で説明します。

| 構造 | 説明 |

|---|---|

| ①軒樋金具 | 軒樋を固定するための金具 外壁や鼻隠しに設置する |

| ②外曲がり | 建物を前から見たときに、外側に角がある部材 |

| ③内曲がり | 建物を前から見た時に、内側に角がある部材 |

| ④軒継ぎ手 | 軒樋同士を繋ぐ接合部材 ジョイントとも呼ばれている (画像の赤丸で囲まれる部分) |

| ⑤止まり | 軒樋の端に雨水が流れ出ないよう設置する部材 |

軒樋で集めた雨水は、竪樋へと流して排水します。

竪樋側の基本も理解しておくと、全体像がつかみやすいです。

詳しく知りたい人は、以下の関連記事も参考にしてください↓

軒樋の形状

軒樋の形状は、5種類あり、その中でも主に使用されている丸型と角型の紹介とメリット、デメリットについてお伝えします。

- 丸型

- 角型

- リバーシブル型(断面の片方が丸型、もう片方が角型の形をしている)

- 意匠型(デザイン性に優れた)

- 内樋型(屋根の内側に隠し、雨どいを外側に見せない)

屋根と一体化する内樋の具体例として、元旦ビューティ工業の「内樋」が知られています。

メリットや注意点は、以下の記事で詳しく解説しています↓

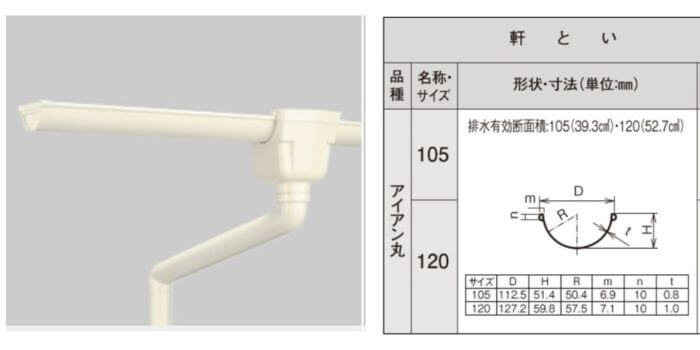

丸型

画像引用:パナソニック アイアン丸

https://sumai.panasonic.jp/amatoi/aian/lineup/s03_aimaru.html

半丸の断面をした軒樋になります。

円の内側の直径幅75㎜、100㎜、105mm、120mmのサイズがあり、105㎜、120㎜が主流です。

以下が丸型のメリット、デメリットになります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 価格が安い 軽い 流通量が多い | 角型に比べると流水量が少ない |

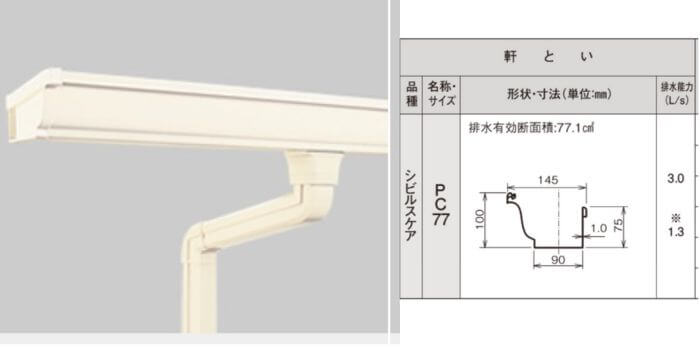

角型

画像引用:パナソニック シビルスケア

https://sumai.panasonic.jp/amatoi/aian/lineup/s09_si_pc77_01.html

四角の断面をした軒樋です。

角型のサイズは、丸型とは違い、フラットな形や前高な形と様々あるため、メーカーによって大きく異なります。

以下が角型のメリット、デメリットになります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 流水量が多いので豪雨が降っても排水できる デザイン性に優れている 壊れにくい | 丸型と比べると価格が高い つなぎ目部分から雨漏りする可能性がある |

角樋の代表的な製品例として、パナソニックの「シビルスケア」も人気です↓

見た目の印象を大きく変えたいなら、「鎖樋」という選択肢もあります。

よくある質問

- 軒樋破損してしまいました。

取り付けてあるメーカーの軒樋とは違う別のメーカーの軒樋を取り付けても良いでしょうか -

各社ごとにサイズやカラーに少し違いがあり、互換性ないので、メーカーは同じ方が良いです。

サイズが合わないことにより、継ぎ手部分から破損、雨漏りになる可能性があります。

丸型の場合は、内側の直径幅は同じですが円の外側の直径の外側はメーカーで違い、角型は、上記でお伝えした通りメーカーで大きくサイズが違います。

確認してから取り付けましょう。

軒樋の素材

軒樋の素材は、5種類あります。

今回は、1番使用されている塩化ビニールを紹介します。

もし、今使用している軒樋のメーカーがわからない場合は設置してある軒樋の部材にロゴが必ず入ってます。

高所作業になるので、業者に点検などしてもらう際に確認してもらってください。

塩化ビニール

通称「塩ビ」とも呼ばれています。

表面が滑らかなため汚れが付着しにくく、軽量で、組み立てが簡単です。

様々な形、カラーバリエーションがあることから需要が多く、広く使用されています。

価格も他素材は5,000円~/mのところ、塩ビは2,500円~/mと安価になっています。

ただし、紫外線や熱に弱いのと、他素材が20〜30年保つのに対し、塩ビは、15〜20年と耐久年数が短いことがデメリットです。

塩ビの雨どいとして、積水化学、Panasonic、デンカが代表的なメーカーでよく選ばれています。

気になる人は、以下の関連記事も参考にしてください↓

軒樋は「勾配」が重要!

「勾配」とは、傾斜のこと指します。

軒樋は、雨水を集水桝に集めて竪樋へ流すために勾配があります。

もし、適切でないとどうなるか、下記にまとめましたので、ご覧ください。

- 勾配が急な場合

-

- 雨水が集水枡に集まりすぎて溢れてしまう

- 排水口から地面に勢いよく水が飛び散るので、地面の侵食や外壁が汚れる

- 強い水流によって、継ぎ手部分や固定金具に負担がかかり、ひび割れや歪みの原因になる

- 勾配が緩い場合

-

- 雨水が流れず、落ち葉やゴミなどが溜まり、排水不良を起こす

- 樋の中に水が長時間残るので、カビ、コケが発生しやすく、樋自体も負担がかかり劣化する

軒樋の勾配は、法律で定められていませんが、10mあたり30〜50mm程度(軒樋の長さの1/100〜1/200程度)が適切と言われています。

適切な勾配にすることで、雨どい本来の機能を発揮し、建物の劣化を防いでいるのです。

実際にあった勾配不良による事例

ここでは、軒樋の勾配不良だったが故に起きてしまった実際の事例をご紹介します。

実例①横浜市のI様

こちらは、勾配が緩かったことにより、屋根から降ってきた雨水や土、落ち葉などのゴミが泥となって軒樋内に溜まってしまったケースです。

- 工事内容

-

軒樋のみの一部交換

- 工事費用

-

40,060円(足場代含みません)

- 施工期間

-

1日

実例②八千代市のK様

こちらは、雪の重みで軒樋が変形したことによる勾配不良のケースです。

真ん中が歪んでしまったので、そこに水が溜まってしまい排水不良を起こしています。

今回のケースのように、雪や台風などの自然災害によって雨どいが歪んでしまったり、破損してしまうケースはよくあります。

- 工事内容

-

雨どい全交換

- 工事費用

-

222,000円(足場代含みません)

- 施工期間

-

1日

まとめ

自然災害、経年劣化で勾配不良を起こすことがありますので、定期的な軒樋のメンテナンスをおすすめします。

最後までご拝読、ありがとうございました。

eリフォームでは、修理のご相談、ご依頼、お見積りなど受け付けております。

お気軽にご連絡ください。