「貫板(ぬきいた)」という言葉を聞いたことがありますか?

もし、あまり馴染みがないなら、それもそのはずです。

なぜなら、普段は見えない場所にあるため、意識することが少ないからです。

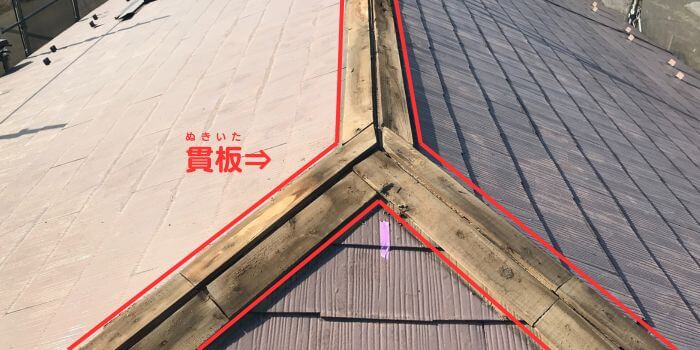

貫板とは、屋根のてっぺんに取り付けられている「棟(むね)」という部分を支える重要な役割をもっています。

貫板が劣化すると、屋根全体の防水性が失われ、雨漏りや破損の原因に繋がるでしょう。

この記事では、貫板の役割や劣化のサイン、メンテナンスのタイミングなど、わかりやすく解説します。

自宅の屋根が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

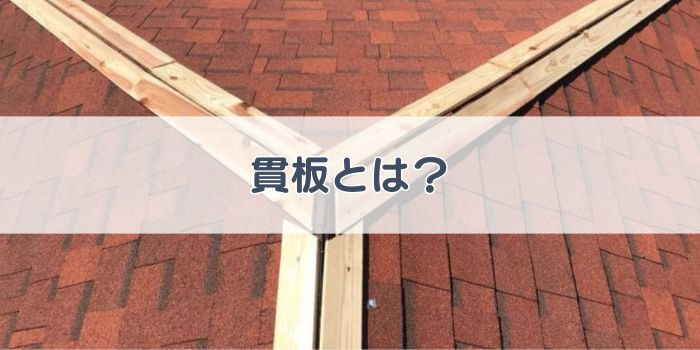

貫板とはなに?

貫板とは、屋根のてっぺんに取り付けられている「棟」を支えるための細長い木の板です。

家を守るためにとても大事な役割をもっています。

しかし、普段の生活ではなかなか見る機会がないため、初めて聞いたという方も多いでしょう。

簡単に言うと、「屋根のてっぺんを支えるための、隠れたヒーロー」のような存在です。

貫板が使われる場所はどこ?

貫板は、屋根の一番高いところに取り付ける「棟板金(むねばんきん)」という金属カバーの下にあります。

この棟板金をしっかり固定するために、貫板にビス(太いネジ)で留めつけています。

もし貫板がなかったり、傷んでいると、棟板金が浮いてしまったり、強風で飛ばされるリスクが高まります。

貫板が傷むとどうなるの?

貫板は木でできていることが多いため、長年の雨や湿気で腐ったり、ボロボロになってしまいます。

貫板がボロボロになると、棟板金をしっかり支えることができず、隙間から雨が入ったり、強い風で棟板金が外れることがあります。

雨漏りの発生など家の中まで被害が出てしまう前に、早めの発見と対策が大切です。

次のような症状が見られたら、貫板が劣化しているサインかもしれません。

| 症状 | こんな状態になっていたら注意! |

|---|---|

| 棟板金が浮いている | 屋根のてっぺんのカバーが少し浮いて見える |

| 風のあとに音がする | 屋根からカタカタ、バタバタと音がする |

| 雨漏りしている | 天井にシミができる、水滴が落ちてくる |

ひとつでも当てはまる場合は、屋根点検の経験が豊富な業者に見てもらいましょう。

貫板の素材には種類がある?

貫板は、昔は「木製」が一般的でしたが、耐久性を重視して、「樹脂製」の貫板も使われるようになりました。

それぞれの特徴やメリット・デメリットを、簡単な表にまとめました。

| 素材名 | メリット〇 | デメリット× |

|---|---|---|

| 木製 | 価格が安い 軽くて釘やビスが打ちやすい | 雨にぬれると腐ったり弱くなる 経年劣化が早い 定期的なメンテナンスが必要 |

| プラスチック樹脂製 | 雨にぬれても腐らない メンテナンスが楽 | 高温で割れる可能性がある 木製のものより価格が高い |

| 金属製 | 雨にぬれても腐らない 火にも強い 丈夫で耐久性が高い | 結露が発生しやすい ビスの固定がゆるむ可能性がある 重たく、屋根によっては使えない 価格が最も高い |

上記の表で各素材の特徴やメリット・デメリットを知って、自分の家にあったものを選ぶことが大切です。

交換や工事を依頼するときには、「どんな素材のものを使うのか」も確認しておきましょう。

さらに詳しくそれぞれの特徴・メリット・デメリットを紹介します。

木製

木製の貫板は、昔から屋根工事で広く使われてきた、最も一般的なタイプです。

主に杉(スギ)やヒノキといった、軽くて加工しやすい木材が使われることが多く、コストが比較的安く済むという点がメリットです。

しかし、木は自然素材のため、雨水や湿気を吸いやすいという弱点もあります。

特に、大雨や台風などが多い地域では、劣化のスピードが速く、長い年月が経つと、腐ったり、反り返ったり、割れてしまうことがあります。

そのため、木製の貫板を使う場合は以下の点に注意しましょう。

- 防腐剤を塗るなどをして、長持ちさせる

- 定期的に点検・交換を検討する

プラスチック樹脂製

プラスチック樹脂製の貫板は、ここ最近、屋根のリフォームや新築工事で採用されることが増えてきた、新しいタイプです。

水に強く、腐ったり、虫に食われたりする心配がほとんどないのが大きな特徴です。

紫外線にも強いため、木製と比べて耐久年数が長く、メンテナンスの回数を減らせるというメリットがあります。

また、耐熱性・耐寒性に優れており、寒暖差の大きい地域でも安心して使えます。

ただし、材料費は木製よりもやや高めです。

初期費用は上がりますが、交換頻度が減るぶん、長い目でみるとトータルコストを抑えられるでしょう。

「今後、何度も屋根工事をしたくない」という方には、非常におすすめの素材です。

金属製

金属製の貫板は、主にガルバリウム鋼板という、サビに強い金属素材を使って作られています。

ガルバリウム鋼板は、アルミニウム・亜鉛・シリコンを混ぜた特殊な合金で、普通の鉄よりも耐久性・耐食性が非常に高いです。

特に、海の近くや台風の多い地域など「屋根にかかる負担が大きい環境」では、金属製の貫板が選ばれるケースが増えています。

木製や樹脂製に比べて硬いため、施工には高い技術が求められます。

また、コストが最も高い点がデメリットですが、長期間のメンテナンスフリーを目指すなら、非常に魅力的な選択肢です。

貫板のメンテナンスや交換の目安は?

一般的に、貫板の耐用年数は10~20年とされています。

ただし、台風の多い地域や、施工状態があまりよくない場合は、10年も経たないうちに劣化が進むこともあります。

- 10年以上経過している

- 棟板金の浮きや、ぐらつきがある

- 雨漏りや異音がする

どれか一つでも当てはまる状態が見られたら、メンテナンスや交換を検討しましょう。

以下の関連記事では、「貫板交換はなぜ必要なのか?」について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください↓

貫板の修理や交換はDIYできる?

貫板の交換作業は、高い所での作業となるため、危険をともないます。

さらに、棟板金の取り外しや取り付けには、専門的な知識と技術が必要です。

そのため、DIYはやめてください。

もし間違った作業をしてしまうと、屋根全体の防水性が損なわれ、かえって高額な修理費用がかかるリスクもあります。

安全のためにも、必ず屋根工事の専門者に依頼しましょう。

貫板と棟板金はセットで考えよう!

棟板金だけを新しく交換しても、支える貫板が腐っていたら意味がありません。

棟板金がきれいになっても、土台がボロボロだと、またすぐにトラブルが起きてしまうからです。

屋根工事を依頼するときは、「棟板金と貫板をセットで点検・交換する」ことが基本になります。

「貫板の状態も一緒に見てもらえますか?」と業者さんに聞くと、より安心です。

まとめ

貫板は、普段の生活ではなかなか意識しない部分ですが、屋根や家を守るために、とても重要な役割を果たしています。

小さな劣化でも、放っておくと雨漏りや大規模な屋根の工事に繋がってしまいます。

定期的な点検と、必要に応じたメンテナンスを心がけることが大切です。

「うちもそろそろかな?」と思ったら、まずは信頼できる業者に相談しましょう。